Zur Oper am 12. Juli 1974 in München

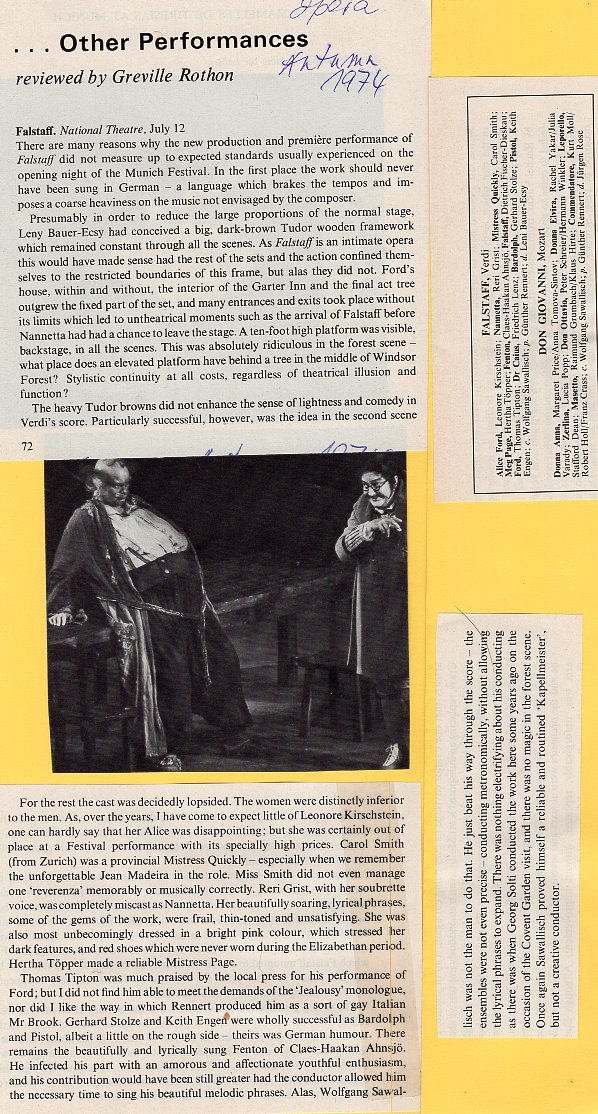

FAZ, Datum unbekannt

Beglückend elitäre Kunst

Dietrich Fischer-Dieskau als Falstaff in München

[...]

"Falstaff" ist ein beglückend elitäres Kunstwerk und dabei von der schönen inneren Einfachheit, die zu allen Menschen spricht. Seiner musikalischen Schwierigkeiten Herr zu werden, bedarf es großer Dirigenten und geschulter Sänger. Toscanini und Clemens Krauss haben für die Wiedergabe Maßstäbe gesetzt. 1957 kamen zwei berühmte Aufführungen heraus, in Salzburg die von Herbert von Karajan, in Berlin die von Carl Ebert inszenierte mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Tietelpartie. Es war der Durchbruch einer komödiantischen Begabung höchsten Ranges.

Nun hat München seine seit 1901 bestehenden Opernfestspiele mit "Falstaff" eröffnet. Und wieder ist es Fischer-Dieskau, der den Abend beherrscht. Glänzte in Berlin seine Leistung neben einigen fast ebenbürtigen wie Elfriede Trötschels Alice Ford, so haben diesmal seine Mitspieler einen schweren Stand. Nicht nur, weil der große, zum Dickwanst hergerichtete Mann sie an akrobatischer Beweglichkeit, Gebärdenkunst und genial chargierendem Mienenspiel meistens übertrifft, sondern auch, weil seine reifen und mit bewundernswerter Klugheit beherrschten stimmlichen Mittel von der sonoren Baßlage bis in die parodierende Fistelstimme immer wieder aufhorchen lassen. Man fragt sich vor jeder Szene: Was mag ihm nun wieder einfallen. Und jedes Mal frappiert eine neue Farbe, ein dem Wort abgelauschte und in Klang umgegossene Nuance. Was soll man an dieser Leistung gesondert rühmen? Die Jagd nach den Kumpanen Bardolf und Pistol über Tische und Sessel des Gasthofs "Zum Hosenbande"? Oder das Nachschmecken der kulinarischen Genüsse beim Prüfen der Rechnung? Oder den Auftritt in farbiger seidener und federngeschmückter Gala vor dem Besuch im Haus Ford? Oder das Frostschütteln auf der steinernen Bank, mit dem die Sechzehntelstakkatos der E-Dur-Ouvertüre zum dritten Akt in körperliche Bewegung verwandelt werden? Genug, es ist eine Augenweide von Anfang bis Ende, wenn der heruntergekommene Ritter sich noch einmal über die kleine Bürgerschaft von Windsor erhebt, ein Gefoppter wie sie und bei aller Gaunerei doch ein gehobenes Menschenwrack, dem unsere Sympathie gehört.

Nur zwei Sänger der Münchner Premiere sind auf ihre Weise solchem künstlerischen Maß gewachsen: Reri Grist als zierliches, in der Geläufigkeit des Soprans und den Farben der Tongebung bis zum veredelten Plärren stets überzeugendes Ännchen und Claes-Haakan Ahnsjö als tenoral federleichter und hochmusikalischer Fenton. Fast alle anderen singen präzis und mit perfekten Anschlüssen in den Ensembles, dem Frauenquartett, dem Männerquintett, dem Nonett und der Finalfuge, bleiben aber mehr kollektiv als individuell wirksam: Thomas Tipton als Ford, Friedrich Lenz als Doktor Cajus, Leonore Kirschstein als Alice, Hertha Töpper als Meg Page, Carol Smith als Frau Quickly.

Eine Welt für sich bilden die beiden Diener. Gerhard Stolze ist als Bardolf von einer grotesken, bis zur pathologischen Studie hochgetriebenen Komik und Kieth Engen sein falsch-gravitätischer Partner in der Baßlage: Reflexe eines deklassierten höfischen Gesindes, wie Shakespeare es zeigen will.

Dem Regisseur sind durch Fischer-Dieskaus Individualität Grenzen der Arbeit gesetzt. Dr. Günther Rennert beachtet sie. Er bleibt aber auch in der Führung der anderen Sänger reservierter als sonst. Wie immer in seinen Lustspiel-Inszenierungen ist die Bühne glänzend belebt, wechseln die Tableaus einander anschaulich ab. Doch manche Details wirken vergröbert, namentlich in den etwas überzogenen Szenen bei Ford und im Mummenschanz der Geisternacht, wenn des Guten an sadistischem Schabernack und Gespenster-Allotria zu viel geschieht. Da denkt man etwas sehnsüchtig an Carl Eberts Leistung auf der viel primitiveren Berliner Bühne.

Leni Bauer-Ecsy hat Bühnenbild und Kostüme mit Phantasie und Einfühlung in den Provinzgeist des 15. Jahrhunderts entworfen, am hübschesten den Gasthof mit riesigem Kachelkamin, etwas spärlich Fords Gartenfassade, sehr stimmungsvoll die riesige Eiche im letzten Bild, die zum Finale himmelwärts entschwebt.

Am Pult waltet Wolfgang Sawallisch seines Amtes als Ordner des Zusammenklangs, der leichter scheint, als er ist. Die Zeitmaße sind richtig, der Stakkato-Stil in Gesang und Orchester wird gut durchgehalten und gegen die wenigen Kantilenen abgesetzt. Aber manchmal seziert er lauter und gröber, als den Sängern frommt. Diese Mängel der Dynamik drücken spürbar auf den musikalischen Gesamteindruck und sollten bei weiteren Aufführungen revidiert werden.

Der Abend wird deutsch gesungen, laut Programmheft in der Übertragung Hans Swarowskys, die Horst Georges neu durchgesehen hat. Vielfach wird dabei der alte Text von Max Kalbeck verwendet.

In den stürmischen Applaus, der nach allen Bildern das festliche Haus durchdröhnte, mischten sich zum Schluß ein paar Protestzeichen. Sie waren sicherlich nicht für Fischer-Dieskau bestimmt, der immer wieder mit Jubel empfangen wurde.

H. H. Stuckenschmidt

Süddeutsche Zeitung, 15. Juli 1974

Münchner Festspiele

Großer Beifall für Falstaff

Neuinszenierung Günther Rennerts, dirigiert von Wolfgang Sawallisch

Woran mag es gelegen haben, daß sich am Eröffnungsabend der Münchner Opernfestspiele 1974 die bei diesem Anlaß bisher immer rasch aufgekommene festliche Stimmung diesmal, ungeachtet des rauschenden Schlußbeifalls, im Nationaltheater nicht so recht einstellte? War es, unterschwellig, die Ungewißheit über die Zukunft dieses Hauses? War es der Umstand, daß erst nach der Pause, also nur im letzten Drittel des Abends, die Verzauberung des großen, sich in die freiesten Höhen der Phantasie aufschwingenden Lustspiels, als das sich Verdis "Falstaff" darstellt, aufzublühen begann? Jedenfalls bekam die Aufführung erst von da an die Spannung des besonderen Ereignisses, die souveräne musikalische und szenische Geste der einzigartigen Veschmelzung von italienischer Buffonerie und englischer Clownerie, die allein die Voraussetzung dafür schafft, daß man wirklich überzeugt von der in der grandiosen Scherzo-Finalfuge verkündeten Erkenntnis das Theater verläßt, daß alles Spaß sei auf Erden.

Wolfgang Sawallisch hatte im Applaus, der ihn nach der Pause am Pult empfing, auch ein paar kräftige Buhs vernehmen müssen, offensichtlich die Kundgebung törichter Voreingenommenheit einer Clique. Indessen war nicht zu überhören gewesen, daß die beiden ersten Akte (neben Anzeichen von Nervosität im Quartett der lustigen Weiber von Windsor) der vibrierenden Parlando-Spannung und der Eleganz der Diktion in Verdis von Witz nur so blitzender "ultima maniera" entbehrten, so pointiert einige Subtilitäten und Finessen im Orchester auch kamen - die Soli des Englischhorns etwa, eine eulenspiegelnde Grimasse in der Trompete, ein Gekicher im Piccolo.

Mit einigem Erstaunen hatte man vor der Premiere in einer Münchner Boulevardzeitung lesen können, Sawallisch habe durch einen Vergleich festgestellt, "daß kein einziger Takt" in der vom Mailänder Verlag Ricordi gedruckten "Falstaff"-Partitur mit der im Archiv der Scala aufbewahrten Handschrift Verdis übereinstimme. Eine Feststellung von großer Tragweite, besagt sie doch nichts anderes, als daß allen bisherigen Aufführungen der "Commedia lirica" eine in ihrer Authentizität anzweifelbare Partitur zugrunde lag. Ein Thema für die Verdi-Philologie - im Theater indessen schlägt der Fall (denn das wäre das Ergebnis jenes Vergleich ja immerhin) nicht so atemraubend durch; dem, der Verdis geist- und witzsprühendes Alterswerk liebt, wird die von Sawallisch revidierte Klangerscheinung, die er jetzt im Nationaltheater hört, nicht wesentlich anders vorkommen als die ihm von früher vertraute, es sei denn, er konstatiere einiges Neue in der Dynamik und Phrasierung.

Eher wird ihm aufgefallen sein, daß ihre trocken-ironische instrumentale Aphoristik von Sawallisch mit einem kräftigen Schuß bajuwarischer Drastik versetzt worden war, die sich mit besonderem Elan der "Colpi secchi" und der Fortissimo-Stöße, Rouladen und Triller des Blechs annahm, die Becken nicht zu vergessen. Das änderte sich auffallend im dritten Akt - da kamen die huschenden, flirrenden Pianissimo-Delikatessen (Schluß des fünften Bildes) mit einem Mal graziös daher, und die flügelleichte, ganz an den Horizont aller klanglichen Realität entrückte Romantik des Notturnos im Park von Windsor offenbarte sich mit ebensoviel Charme wie die nachfolgende Farce der Düpierung Falstaffs und der allseitigen Demaskierungen mit karikaturistischer Lockerheit in ihren zahllosen vokalen und instrumentalen Späßen, zusammengefaßt in der Fuge, die die ganze Comédie humaine am Ende als einen einzigen monumentalen Spaß apostrophiert.

Im Nationaltheater erlebt man die Fuge nicht wie fast immer auf anderen Bühnen, als ein aus der szenischen Aktion herausgenommenes Konzertstück ad spectatores, sondern als deren heitere Apotheose. Rennert nämlich inszeniert die Fuge als Spettacolo teatrale: Der Wald von Windsor verschwindet in den Schnürboden, die Bühne wird zur imaginären Szenerie eines mimischen Welttheaters, dessen Akteure, keine Personen dieser eben beendeten Komödie mehr, sondern Spiegelungen von dir und mir, sich vergnügt auf den Boden hocken, bei ihren Einsätzen aufspringen, am Schluß ihre Hüte in die Luft werfen und davonstürmen, während der Mann, der Falstaff war, rüstig hinausstapft - hinaus in ein laut- und namenloses Gelächter: Die Fuge, die strengste aller musikalischen Formen, als Element des Mimus, das ist ein superber Regieeinfall Rennerts, ganz aus dem Geist, aus dem transzendenten Witz von Verdis letztem Bühnenwerk.

Gefeiert: Fischer-Dieskau

Gut, daß das alles am Schluß noch eingetroffen ist. Denn am Anfang konnte man eher skeptisch sein, ob die beiden Dimensionen Verdi und Shakespeare in die rechte Balance kommen würden. Shakespeares Clownerie - wurde sie nicht ein bißchen hinabgezogen ins Buffa-Parterre mit der aufdringlichen Spielastik der stummen Figur des Wirtes vom Gasthaus zum "Hosenband"? Fehlte dem Anrücken der Fordschen Hilfstruppen auf das vermeintlich hinter dem Paravent girrende "Liebespaar" Alice-Falstaff bei allem komischen Arrangement nicht jene aberwitzige "strategische" Ordnung, die den Großangriff erst zur überwältigenden Karikatur einer total irrsinnigen Eifersuchtsunternehmung macht? Es war auf der Bühne zwar andauernd viel "los", aber eigentliche Spannung entstand nicht, man sah komische Unruhe statt federnder Agilität. Es gab, wie im Musikalischen, viel spaßige Drastik, aber, ungewöhnlich bei Günther Rennert, zu wenig ironischen Esprit, immer ausgenommen den dritten Akt, in dem auch Leni Bauer-Ecsys Bühnenbild voller Phantastik und atmosphärischem Zauber jene Transparenz hatte, die der Musik mehr entspricht als die etwas kompakte Stabilität der Szenerie in den beiden vorhergehenden Akten.

Falstaff: Dietrich Fischer-Dieskau. Es ist das dritte Mal, daß er in München den Ritter voller Furcht und Tadel, aber auch voller Verstand, Weisheit und Charme verkörpert (nach den früheren Inszenierungen von Heinz Arnold und Hans Hartleb). Figurale Intuition und gestaltende Intelligenz im Verein mit einer gleichermaßen souveränen Beherrschung des konversierenden wie des ariosen Parlandos und der deklamatorischen Finessen jeglicher Art, von der singulären Höhe seiner Gesangskunst nicht zu reden, stellen Fischer-Dieskaus Falstaff heute dahin, wo einst zu Toscaninis Zeiten Mariano Stabile in dieser monumentalsten und genialsten aller italienischen Buffo-Charakterpartien stand. Seine Komik ist so füllig wie sein Wanst, und das köstlichste Ingredienz in dieser Fülle ist die überlegene Selbstironie, die Bonhomie in der Verlotterung, die innere echte Galanterie, die die moralische Fragwürdigkeit ihrer äußeren Präsentation sieghaft überstrahlt. Das Strauchritterliche an ihrem Gebieter reflektieren seine Kumpane Bardolf und Pistol - würzig versoffen und quecksilbrig beflissen der eine (Gerhard Stolze), von hagerer, mürrischer Grandezza der andere (Kieth Engen).

Die lustigen Damen dirigiert mit Grazie Leonore Kirschsteins sopranglänzende Alice Ford, sekundiert im Mezzo von Hertha Töppers fideler Meg Page und im sonoren Contralto von Carol Smith als Mrs. Quickley (die den saftigen Humor der Figur, den einst die unvergessene Jean Madeira als burleske Kuppelmutter ausspielte, mehr ins Bürgerlich-Behäbige zurücknahm). Reri Grist, eine Augenweide an Zierlichkeit und Anmut, ist mit dem silbrig-soubrettenhaften Timbre ihrer Stimme klanglich doch wohl nicht ganz die richtige Besetzung für das Ännchen, der im Duettino mit dem Liebhaber Fenton (etwas angestrengt: Claes-Haakan Ahnsjö) und im Elfenruf des Schlußbildes das Zärtlich-Süßeste und zugleich Distanzierteste an Lyrik zu singen aufgegeben ist, das die italienische Oper jemals hervorgebracht hat. Thomas Tipton gab als Mr. Ford in dem großen Eifersuchtsmonolog des dritten Bildes eine ins Grandiose geweitete Parodie aller unsinnig-othellischen Leidenschaften (die auch ins Abgründige der nahezu dämonischen Selbstparodie Verdis hinabreichte), und Friedrich Lenz schnatterte lauthals und aufgeregt den cholerischen Pedanten Dr. Cajus.

Es wurde deutsch gesungen, in einer hausgemachten Mischung aus mehreren Übersetzungen, in der erfreulicherweise die alte von Max Kalbeck als die immer noch beste dominierte; ihre Wiedergabe des Fugentextes "Tutto nel mondo é burlà" mit "Alles ist Spaß auf Erden" ist unübertroffen. Auch wenn prinzipiell bei der Aufführung italienischer Opern der Originalsprache der Vorzug zu geben ist, läßt sich bei dieser Parlando-Komödie mit ihrem brillanten Shakespeareschen Wortwitz und ihren sprudelnden Dialogspäßen die Übernahme einer deutschen Übersetzung des meisterhaften Librettos von Arrigo Boito im Interesse der Publikumsverständlichkeit rechtfertigen.

Großer Beifall. Fischer-Dieskau wurde mit Recht stürmisch gefeiert.

K. H. Ruppel

__________________________________

Münchner Merkur, 15. Juli 1974

Münchner Festspieleröffnung im Nationaltheater

Falstaff hat Angst vorm Abmagern

Günther Rennert inszeniert Verdis letzte Oper mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle

Die einmütige Begeisterung, sonst fast obligatorisch bei den Eröffnungspremieren der Münchner Opernfestspiele, gab es diesmal nicht. Dabei ist eine der geistvollsten Opern, Verdis "Falstaff", neu inszeniert worden, sang Fischer-Dieskau, der genialischste Sängerschauspieler unserer Zeit, die Titelpartie, waren erste Opernfachleute, an der Spitze Günther Rennert, beteiligt. Es gab viele glanzvolle Momente; und trotz allem - der Abend blieb zwiespältig.

Es überrascht niemanden, daß Rennert, der sich auch bei Strauss auf die intellektuelleren, artifizielleren Stücke spezialisiert, sich aus dem ganzen Verdi gerade den "Falstaff" heraussucht - das Spätwerk, das bei aller runden Fülle, die die Titelfigur nährt, in jeder Note auch die Distanz zur Realität mitenthält, eine Doppelbödigkeit, die szenisch zu realisieren nun gerade Rennerts Spezialität ist.

Zwischen den Stilen

Seltsamerweise bleibt er gerade diesmal zwischen den Stilen, liefert komödiantische Ausführlichkeit, wo Verdi bereits die Abbreviatur gibt. Von da aus wird der Weg zu weit zum musikalischen Vorzeigetheater und zur Ironie der Männer- und Frauenquartette, die vielleicht eine strengere Symmetrie verlangt hätten.

Auch das hölzerne Bühnenbild von Leni Bauer-Ecsy, dessen konkrete Ausführlichkeit zur Schwerfälligkeit geriet, wirkte eher bremsend (weit besser gelangen die Kostüme).

Für die Schlußfuge hatte Rennert einen in der Papierform bestechenden Einfall. Er läßt sie nicht wie sonst üblich von allen Beteiligten an der Rampe singen, sondern bezieht sie bei verwandeltem, shakespearehaft kahlem Schauplatz - der Zauberwald ist weg - in die Szene ein.

Angeführt von Falstaff erhebt sich jeder Darsteller bei seinem Einsatz, zunächst also eine sinnfällige Visualisierung der Musik. Doch desavouiert Rennert seinen eigenen Einfall, weil er ihn nicht mit letzter Konsequenz durchführt.

Auch hier wieder wäre mehr Strenge und geometrische Kühle denkbar gewesen. Daß man sich in dieser Richtung gerade von Rennert mehr Entschiedenheit wünscht, hätte man sich nicht träumen lassen.

Der verhätschelte Wanst

Wohl nur Fischer-Dieskau hat heute die künstlerische Breite, sowohl den "Sir" wie auch den Emporkömmling, der sich auf seinem Weg zu Frau Ford wie eine Witzblattfigur in Feiertagsflitter hüllt, und den vor Angst winselnden und sich im Waschkorb versteckenden aber seine Leute brutal schikanierenden Falstaff darzustellen.

Fischer-Dieskau baut sich einen Grund, von dem aus er all dies umfassen kann, und das ist sein dicker, verhätschelter und mit Lust und Bedacht angefressener Wanst. Die Schreckensüberlegung, "wenn Falstaff mager würde" rührt bei ihm geradezu an die letzten Dinge.

Diese säuglingshafte Identität von Seins- und Körpergefühl ist zugleich seine Kraft und seine Angriffsfläche. Überlegen gebietet Fischer-Dieskau über die tausend aufschwirrenden kleinen Noten seines Partes, und jeder Ton bekommt seinen natürlichen Reflex in Mimik und Gestik.

Was alles spiegelt dieses Kindergesicht! Erstaunen, Belustigtsein, scheinheilige Anteilnahme, wenn Ford von seiner angeblich unerwiderten Liebe zu Alice spricht, unverhüllte kindliche Begehrlichkeit, wenn sein Auge den Geldbeutel Fords fixiert.

Ein besonderer Gag, wenn Falstaff-Fischer-Dieskau sich bei Alice mit dem "Winterreise"-Fischer-Dieskau einschmeichelt; und wenn das Monument von Kunst-Ernst, als das Fischer-Dieskau ja in der ganzen Welt berühmt ist, in drastischen Szenen auch mal einen Drücker aufsetzt, registriert man das fast mit Erleichterung.

Falstaff gilt als die große überlegene Figur, die die Wertmaßstäbe der realen Alltagswelt aus den Angeln hebt - so jedenfalls kann man überall nachlesen. Aber stimmt das überhaupt? Ist er nicht in Wirklichkeit ein ziemlich schofler Kerl, der Leute schikaniert und so simpel verblendet ist, daß er auf die plumpsten und durchsichtigsten Streiche hereinfällt?

Wenn er zum Schluß, bis auf die Knochen blamiert, flugs wieder den Überlegenen posiert und behauptet, nur ihm und seinem Witz hätten die mittelmäßigen Leute von Windsor ihren Spaß zu verdanken, klingt das nicht gerade überzeugend. Gefoppte wie Falstaff sind natürlich auch Ford und Dr. Cajus.

Aber die offenkundigen Sieger, die den ganzen Spaß mit Witz und Überlegenheit ankurbeln, sind doch die Frauen - allen voran Alice, die nach Verdi "den Teufel im Leib" hat. Sie weiß sich noch in den gewagtesten Situationen zu helfen, überlistet ihren Mann und auch Falstaff, gibt sie dem Gelächter preis und sucht auch noch den richtigen Schwiegersohn aus. Warum sollen ausgerechnet sie und ihre unternehmungslustigen Freundinnen mittelmäßig sein?

Hat man da nicht übersehen, daß Boito, Verdis Librettist, die Figur des Falstaff Shakespeares "Heinrich IV" entnahm, die lustige Intrigenhandlung aber Shakespeares "Lustigen Weibern"?

Überlegene Männer

In beiden Stücken kommt Falstaff vor, aber genau genommen hat der Falstaff des "Heinrich" mit dem der "Weiber" nichts gemein, der eine ist ein verkommener, aber witziger und intelligenter Kerl, der andere, und so auch der verdische, ein bramarbasierender Tölpel, der auf jede Intrige hereinfällt. Ganz unsinnigerweise eigentlich wird dieser Narr mit einem Schmuckstück aus "Henri IV", dem Ehrmonolog, dekoriert.

Bei dieser Aufführung sind, man muß es ungalanterweise sagen, die Männer den Frauen überlegen. Hier gibt es scharf profilierte Typen: Gerhard Stolze etwa als Bardolf, Kieth Engen als Pistol und Thomas Tipton als Ford, eine seiner besten Rollen, ein brisantes Gemisch von Willfährigkeit, Verstellung und kaum unterdrückter Wut.

Von Rennert mit Charme geführt sind Fenton und Ännchen; kaum je sahen wir auf der Opernbühne ein so jugendlich vespieltes, heiteres Liebespaar. Reri Grist ist sicherlich das denkbar reizendste und naseweiseste Ännchen und überspielt buchstäblich, daß ihre Stimme eigentlich etwas dünn ist. Jung, frisch und beweglich in Stimme und Darstellung Claes-Haakan Ahnsjö als Fenton.

Die beiden lustigen Weiber Alice und Meg müßten eigentlich Verdis Fiordiligi und Dorabella sein. So strahlend ging es mit Leonore Kirschstein und Hertha Töpper nicht zu. Während diese beiden versierten Sängerinnen aber bei bester Spiellaune waren, brachte die Mrs. Quickley von Carol Smith ein Element des Provinziellen in die Aufführung. Die Wucht des "reverenza", die ganz aus pastosem Altklang kommen müßte, fehlte (diese Rolle sang früher immerhin eine Simionato im süddeutschen Festspieldreieck und setzte damit Maßstäbe).

Der erste Orchesterschlag fährt vehement ins Haus. Aber die folgenden Sechzehntel, die bereits mitten hineinführen in den Spaß der ersten Szene, haben nichts Elektrisierendes, sie kommen eben nur so daher.

Keinen Maßstab gesetzt

Wolfgang Sawallisch, der vor einem Monat in der Premiere der "Walküre" sich so überzeugend engagierte, ist nun wieder in seine leidenschaftslose Unentschiedenheit zurückgefallen. Wir glaubten immer, einen großen Apparat mit kniffligen Einsätzen akkurat zusammenzuhalten, sei seine Stärke. An diesem Abend stimmte das leider gar nicht.

Fast alle großen Ensembles wirkten angestrengt, einige - das erste Quartett der Frauen, das Nonett - sogar ausgesprochen unrhythmisch. Die unbehende deutsche Sprache wirft ihm natürlich Steine in den Weg. Der Kotau vorm Fernsehen, das diese Inszenierung aufzeichnen will, ging also zu Lasten der Musik.

Sawallisch, zu Beginn des zweiten Teiles mit starkem Beifall, aber auch mit Buh empfangen, holte danach zwar spürbar auf, aber eine Maßstab-setzende Festaufführung, die man von einer Eröffnungspremiere der Festspiele erwartet, wurde es nicht.

Helmut Schmidt-Garre

__________________________________

Die Zeit, 19. Juli 1974

Münchner Festspiele: Beginn mit Verdis "Falstaff"

Jedes Pfund ein Genießer

Die Urlauber aus Baden-Württemberg und Wolfsburg erlebten den Mittleren Ring programmgemäß als Nadelöhr, die Einheimischen empfanden den Fremdenverkehr in der Innenstadt als hochtourig, der Temperaturrekord des Sommers maß 29 Grad und empfing seine besondere lokale Färbung durch einen "Föhneffekt": Saison- beginn in München. Und während am vorigen Freitagabend der Überbayer Franz Josef Strauß nach seiner Wiederwahl zum CSU-Primus sich im Hofbräuhaus populär darstellen mußte, ließ sich Dietrich Fischer-Dieskau im Gasthof zum Hosenband als Sir John Falstaff narren: Mit Giuseppe Verdis letzter Oper, von Günther Rennert neu inszeniert, von Wolfgang Sawallisch dirigiert, von Leni Bauer-Ecsy ausgestattet, wurden die Münchner Festspiele eröffnet. Schon am letzten Wochenende waren die 39 Veranstaltungen zu zwei Dritteln ausverkauft, darunter die vier Opernabende mit dem "Falstaff".

Weder wundert es, noch ist es zu bejammern, denn die Aufführung macht sehr viel Spaß, auch wenn die diskreteren Feinheiten der Partitur und des Spiels manchmal unter allzu derbem Temperament verschwinden: Sawallisch wie Rennert legten ein mitreißendes Tempo vor, der eine mit einer kaum vermuteten Lust zu drastischem Orchestergeschmetter, der andere mit einer gelegentlich mehr effektvollen als effektiven Ensemble-Betriebsamkeit. Doch sind das Einbußen, die man mit einiger Gelassenheit hinnimmt, weil sie im Vergleich sehr erträglich bleiben.

Nichts geriet hier wirklich aus dem Lot - und das liegt zuallererst am Helden Falstaff, einer Figur von pompöser Unansehnlichkeit, jedes Pfund ein pfiffiger, selbstbewußter, ein naiver, aber keineswegs unintelligenter Genießer, dem der Körper dann und wann mit dem Geist durchgeht. Fischer-Dieskau, der ihn ja nicht zum ersten Mal spielt, hat ihn sich mit Rennert ganz offenbar sehr genau zurechtgedacht - bald erkennbar an den vielen phantasievollen Details in Gestik und Mimik, Parlando und Gesang. Das Bemühen um charakterisierende Originalität war am deutlichsten da spürbar, wo es gewöhnlich umschlägt in Karikatur und Burleske, bei dem Dienerpaar (Kieth Engen, Gerhard Stolze): Das waren zwei drollig verschlagene Individuen, jedoch keine grotesken Possenreißer.

Selbst im Vergleich mit Ford (Thomas Tipton) und Fenton (Claes-Haakan Ahnsjö) blieben da die Frauen seltsamerweise weit zurück: brav, aber wenig einprägsam. Keine der Frauen, die den Witz der Fabel vollendet zur Geltung zu bringen vermochte wie die Männer und beileibe nicht nur der riesig beleibte Falstaff. Alice (Leonore Kirschstein) schaffte das noch eher als Meg Page (Hertha Töpper), und aus dem kessen Typ der Quickly ist eine runde Matrone geworden, deren Körpersprache bloß noch den wackelnden Hintern kennt. Und Ännchen? Ein Soubrettenbackfisch, niedlich, mit spitzknochigem Charme, und ein bißchen zu neckisch (Reri Grist).

Es geschah, daß der Szenentrubel vor allem um den gejagten Ritter John im Wäschekorb zeitweise mehr gefangen nahm als die Angelegenheit, um deretwillen er veranstaltet wird; es passierte, daß die schönen Stimmen vom aufgeräumt lärmenden Orchester übertönt wurden und dann dünner und zerbrechlicher wirkten, als sie es sind - gleichwohl wurde mit auffallender Hingabe musiziert. Und wenn man die Augenblicke überdrehter Tempi und vordergründig forcierter Lautstärke ausnimmt, bleibt genug an funkelnden Lichtern, an kammermusikalischer Klarheit und kraftvoller Transparenz, an sanftem Glanz und herzhaftem Witz.

Was mit einem Mordsschwung und mit Pauken und Trompeten anfängt, läuft dann aus in der himmlisch-schönen, aber im solistischen Vibrato-Ehrgeiz der Sänger auseinanderfließenden Fuge über die Weisheit Falstaffs, alles auf Erden sei Spaß. Da verwandelt sich die Szene des mitternächtlichen Parks mit dem Gehörnten Knall auf Fall in ein geradezu philosophisch temperiertes Bild: Eiche und Gebüsch verschwinden im Schnürboden, Licht ergießt sich auf die Menge, es scheint, als herrsche jetzt nur noch Einsicht.

Das jedenfalls war der blendendste Regie- und Bühnenbildeinfall. Das Spiel vollzieht sich überhaupt in einem logischen, ungemein anregenden Bühnenbild von monumentaler Einfachheit: ein weiter, hoher Zimmermannsbau aus karbolineumgeschwärztem Balkenwerk, räumliches Gerüst für die wechselnden, wie Versatzstücke eingefügten Szenbilder: Fachwerkhaus, Innenraum, Mauer mit Weinranke, Park.

Münchner verweigerten dem Schlußbeifall das Adjektiv rauschend - ich empfand ihn als herzlich und das einsame Buh im Pausenapplaus als ein eher stimulierendes Signal für den Dirigenten - welcher übrigens, wie zu lesen war, eine am Verdischen Autograph leicht korrigierte Fassung gespielt haben soll. Ich habe leider keine dieser feinen Änderungen gehört.

Manfred Sack

__________________________________

Abendzeitung, München, 15. Juli 1974

"Falstaff" im Nationaltheater:

Bei den Frauen chancenlos

Ein rauschendes Fest hatte man zur Festspieleröffnung erwartet. Doch Verdis "Falstaff" in der Neuinszenierung von Günther Rennert und unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Sawallisch (Ausstattung: Leni Bauer-Ecsy) hielt die Menschen am Schluß nicht lange im Nationaltheater. Sawallisch empfing nach der Pause ein dummes Buh, ansonsten: keine Sensationen.

"Alles Gefoppte" - ein unendlich korpulentes verschlamptes Mannsbild steht an der Rampe und deutet ins Publikum. Es war Münchens Festspiel-Falstaff, angeblich ein Sir aus der Provinz, der bekanntlich zwei Damen gleichzeitig betören will und sich dafür allerhand Schabernack besagter Weiber einhandelt. Als ihm der Spott zuviel wird, dreht er den Spieß um: Falstaff spielt den Dummen, damit’s den anderen Spaß macht.

Ich ein Gefoppter? Mein Nachbar? Mein Hintermann? Nein - die Pointe hat diesmal nicht funktioniert, denn Fischer-Dieskau ließ im unklaren, was für einen Falstaff er nun eigentlich spielt. Von "Sir" keine Spur, ein grotesk deformierter Mensch mit Glatze, bei den Frauen absolut chancenlos, ein Unikum ohne Gefährlichkeit, polterndes Dickerchen, das den Schüttelfrost wie ein Provinzkomiker spielt, der auf Lacher aus ist.

Aber ergibt das einen "Falstaff" von Verdi? Eine Buffo-Oper von hohen Graden, von Geist und Poesie und Witz? In Günther Rennerts Konzeption blieb bei dieser Eröffnungspremiere zu vieles im Vordergründigen, in der prallen Drastik hängen. Man spürte die sorgsam geprobten Details, die in der Premiere aber kein Leben gewannen, die krampfig blieben, als fehlte Sauerstoff an allen Ecken und Enden. Stattdessen gespreiztes Getue, überzogenes Chargieren bei den Männern, choreographisches Dauergetrippel bei den Damen. Man benahm sich auf der Bühne, als sei sie ein Reich der Künstlichkeit, wo alles erlaubt ist, außer dem Naheliegendsten, der natürlichen Bewegung. Schade, denn man hätte so gerne Rühmliches von der Festspieleröffnung berichtet.

Muisikalisch kaum vorhanden

Zudem sind die Damen weit unterbesetzt. Nicht nur, daß bei Meg und Alice (Hertha Töpper und Leonore Kirschstein) keine Sekunde lang der Verdacht aufkommt, sie könnten vielleicht Lust auf ihren Dorf-Lord haben (nur dann wäre doch das ganze Eifersuchts-Trallala motiviert), sie waren auch musikalisch kaum vorhanden.

Überzeugt hat bei Rennert eigentlich nur der Bau der Schlußfuge: Die balkenschweren Leni Bauer-Ecsy-Kulissen verschwinden, ein neuer Raum entsteht, die Fuge gewinnt optisch dramaturgischen Sinn. Eine Rennert-Idee mit bereits zehnjähriger Laufzeit (Stuttgart), doch Anleihen bei sich selbst sind ja schließlich nichts Ehrenrühriges. Kaum erinnern wird man sich nach zehn Jahren aber an Dinge wie die seltsamen Blütenstengel im Sommernachts-Wald oder an die völllig ungenügende Mauer-Kulisse im 5. Bild, die dazu zwang, Ideen so oft zu wiederholen, bis der Witz weg war.

Auffallend bei einer Festspiel-Aufführung: Es wurde wenig gesungen. Manche beschränkten sich auf ein germanisiertes Ungefähr-Parlandi, markierten oder hatten ihren schlechten Tag. Von Gerhard Stolzes Kehle (Bardolf) kann man nichts mehr erwarten was nach Verdi klingt, von Kieth Engen (Pistol) aber schon. Warum war Reri Grist (Ännchen) so fädchendünn, warum Claes-Haakan Ahnsjö (Fenton) steif wie auf der Prüfung. Carol Smith (Quickley) sang ihr "Reverenza" viel zu einfarbig. Das müßte einem am Schluß auf die Nerven gehen und mindestens eine Nacht lang verfolgen. Einen Verdi mit vollen Backen und schier heiligem Engagement stemmte Thomas Tipton (Ford) über die Rampe, und Friedrich Lenz (Cajus) erlebte für seine Verhältnisse wohl eine Sternstunde.

Begonnen hatte der Abend mit einem Donnerschlag vom Orchester. Sawallisch dirigierte Kontraste, mühte sich um Lyrik und sorgte ansonsten für rasche Tempi, für Drastik, Drive und kerniges Musikleben.

Nichts dafür konnte er, daß die Aufführung in deutsch gesungen wurde (das war Rennerts unverständlicher Wunsch), nichts ausrichten konnte er aber offenbar bei Fischer-Dieskau, der, bei aller Liebe zu seinem Können, mindestens mit drei stilistisch verschiedenen Stimmen sang. Schubert war auch dabei.

PS: Der Fairneß halber sei’s gesagt. Die Mittwoch-Generalprobe vor vollem Haus verlief zumindest bis zur Pause wie ein kulinarisches Perfektions-Spektakel. "Falstaff" als Laune-Macher von hohen Graden. Pech, daß ausgerechnet in der Premiere der große Kunststarrkrampf seine Beute fand.

Helmut Lesch

__________________________________

tz, München, 13. Juli 1974

Gestern im Nationaltheater:

"Falstaff"

Mit einer entzückend lockeren, leicht verharmlosenden Neuinszenierung des Verdischen "Falstaff" hat Günther Rennert gestern die Münchner Opernfestspiele eröffnet. Sein Superstar Dietrich Fischer-Dieskau, nicht nur Titelheld, sondern absolute Dominante der Aufführung, sicherte mit Perfektion, Spiellaune und umwerfender Musikalität den erwarteten triumphalen Erfolg. Das berühmte Sawallisch-Secco geriet etwas klangaufwendig, half jedoch mit gemäßigten Tempi dem reizvoll ausgewählten Ensemble auf die deutschsprachigen Sprünge. Bleibt die leidige Gretchen-Frage: Original oder Übersetzung?

E. L.

__________________________________

tz, München, 15. Juli 1974

Unter lauter Lustigkeit begraben

Start im Nationaltheater: Rennerts "Falstaff" mit Fischer-Dieskau

Deutsch oder nicht deutsch - frei nach Shakespeare sei die Frage gestellt. Die Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 1974, eine Neuinszenierung von Verdis "Falstaff" durch Günther Rennert, brachte sie wieder in die Diskussion. Gibt es überhaupt eine Eindeutschung, die dem hintergründigen Filigran-Spätstil Verdis entsprechen kann, eine Buffa, die keine Buffa ist, dem großen freien Rezitativ, den schillernden Ensemble- und Arioso-Einschüben?

Rennert entschied sich für eine von Horst Georges erstellte "Neu-Durchsicht" der alten Swarowsky-Fassung. Tat er es des besseren Verständnisses wegen? Der Librettist Boito hat der shakespeareschen Charakter-Komödie doch die simpelsten Szenen entnommen - und für diese Grund-Situationen ist das Italienische ebenso viel oder so wenig verständlich wie eine (noch dazu undeutlich artikulierte) deutsche Übertragung. Warum also nicht gleich das Original?

Rennerts Regie zielt ohnehin auf vordergründige Burleske, bei der es was zu lachen gibt. Der leicht boshafte Humor, die Altersgalle Verdis, die letztlich Toleranz und Weisheit mit fast unmenschlichem Gelächter an die Narrheit abgeben - das alles wurde begraben von einer virtuos in Szene gesetzten Lustigkeit. Im Rahmen dieser verhältnismäßig eng gesteckten Grenzen geriet alles zu gekonntestem, doch forciertem Frohsinn. Einzig darüber hinaus ging die Führung des kindlich jungen Paars, rührend schön, mit wehmütigen, nachsichtig lächelndem Sentiment. Hier gab es echte Zwischentöne.

Das Bühnenbild von Leni Bauer-Ecsy, erfrischend unkompliziert, bot Raum und Anreiz für quirliges Spiel. Besonders hübsch das Waldbild mit dem reizvollen Übergang zum Theatergerüst in der Schlußfuge. Der elisabethanische Fachwerk-Zwischenvorhang allerdings erwies sich als zu witzlos für die erstaunlich langen Umbau-Pausen. Haben wir nicht die modernste Bühnentechnik Europas? Zudem schien der zusammengezogene 1. und 2. Akt zu lang - die Stimmung hing durch.

Wolfgang Sawallisch, dessen spritzig trockenes "brio italiano" man sonst rühmt, griff im Gegensatz zu Rennert tief in die Shakespeare-Palette, trumpfte deftig auf, beschwor üppiges Klangvolumen mit fast rabiaten Lautstärke-Extremen. Seiner Ansicht, daß die deutshe Übersetzung die Tempi bestimme und ihn im ausdrücklichen "leggiero" behindere, mußte man bei den leicht verhuschten Ensembles immer wieder beipflichten. Und - sollte er das große Verschwörer-Ensemble im 2. Bild der Durchsichtigkeit wegen nicht beidhändig unterschiedlich schlagen, die Sänger mit angedeuteten Unterteilungen stützen? Höhepunkt auch hier, vom Staatsorchester mit bewundernswürdiger Konzentration ausgeführt, die Schlußfuge.

Für einen todsicheren Publikums-Erfolg sorgte Dietrich Fischer-Dieskau, als Falstaff bereits Legende. Ein ritterlicher Schelm, erotisch etwas unterkühlt und manchmal offensichtlich bemüht, den scharfen Intellekt zu verbergen. Doch stets ist die Sympathie (entgegen Shakespeare) auf seiner Seite. Die Stimme, herrlich geführt, bewegt sich im Triumphzug durch alle Lagen und Lautstärken. Die unglaubliche Vielfarbigkeit, das errgende Timbre hat sie seit geraumer Zeit eingebüßt, dafür aber ein nahtloses Legato gewonnen.

Sich neben einer so ausgeprägten Persönlichkeit zu behaupten, dürfte für jedes Ensemble ein Problem bleiben. Die Damen und Herren aus Windsor aber waren glänzend besetzt: Sehr reizvoll anzusehen die Schönsängerinnen Leonore Kirschstein (Alice) und Hertha Töpper (Meg); etwas Schablone, doch wohllautend, Carol Smith als Quickly; Reri Grist (Ännchen), ein Püppchen aus dem Bilderbuch, das auf das Süßeste zwitscherte (das Elfenlied stünde jedoch einer Lyrischen zu).

Der sympathische Claes-Haakan Ahnsjö (Fenton) überzeugte mit engagierter Darstellung. Thomas Tipton (Ford) überraschte mit außergewöhnlicher Spiellaune. Der ausgezeichnete Friedrich Lenz (Cajus) und vor allem die Super-Strolche Bardolf und Pistol, von Gerhard Stolze und Kieth Engen großartig artikuliert, rundeten die einwandfreie Ensemble-Leistung ab.

Elisabeth Lindermeier

__________________________________

Berliner Morgenpost, Berlin-West, 14. Juli 1974

München war begeistert

Mit Verdis "Falstaff" wurden jetzt die Münchener Opernfestspiele 1974 eröffnet. Die vom Publikum begeistert aufgenommene Premiere war musikalisches und gesellschaftliches Ereignis zugleich.

Der Regisseur Günther Rennert hatte sich nicht für das italienische Libretto, sondern für die deutsche Version entschieden, denn das Fazit "Alles ist Spaß auf Erden" sollte allgemein verstanden werden.

Der Dirigent Wolfgang Sawallisch sorgte im Orchestergraben häufig für mehr Turbulenz als sich auf der Bühne widerspiegelte.

In großartiger Spiellaune war an diesem Abend Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie.

dpa

__________________________________

Die Welt, Ausgabe H, Hamburg, 9. August 1974

Fixstern zwischen Salzburg und Bayreuth

Vor Rennerts Abgang und Everdings Antritt: Die Münchner Opernfestspiele

[...]

"Falstaff" hat Rennert selbst inszeniert - weniger scharf im charakterisierenden Witz als vor kurzem Götz Friedrich in Hamburg (was hat der nicht aus den Bürgerfrauen von Windsor gemacht, wie uninteressant biedere Opernfiguren bleiben sie hier!), angestrengt im Einfall, im Ergebnis oft einem halbwegs lustigen Opernschwank näher als einer erhellenden Musikkomödie.

Wenn sich Dietrich Fischer-Dieskau nicht recht ins Ensemble integriert, ein Star vor den anderen bleibt, liegt das nicht etwa daran, daß er sich ungebührlich in den Vordergrund spielte, sondern einfach, weil neben ihm alle anderen so klein, so unbedeutend bleiben - Gerhard Stolze vielleicht ausgenommen, der als servil-versoffener, pfiffig-agiler Bardolf am ehesten etwas von der Profilschärfe vermittelt, die Rennert vorgeschwebt haben mag. Fischer-Dieskau beleuchtet mit einer Fülle von Nuancen im Spiel wie in der Stimmfärbung den Falstaff und hebt ihn über die Rolle des verlachten Tölpels weit hinaus. "Alles Gefoppte" - die Quintessenz der Schlußfuge gilt für ihn, für ihn allein nicht mehr. Ein lächelnder Weiser, über dem Spiel stehend wie Mozarts Alfonso, erteilt den anderen eine Lektion und stapft, während diese auseinanderspritzen, gelassen und vergnügt von der Bühne.

[...]

Peter Dannenberg

__________________________________

Generalanzeiger, Bonn, 15. Juli 1974

"Falstaff" mit Geist und Witz

Fischer-Dieskau bestechend in der Titelrolle

Mit einem heiteren Auftakt bei noch sommerlichen Temperaturen begannen die Münchner Opernfestspiele: Verdis "Falstaff" in der Regie von Günther Rennert war musikalisches und gesellschaftliches Ereignis zugleich.

Rennert hat die "Falstaff"-Komödie mit einiger Zurückhaltung gegenüber dem allzu komödiantischen angelegt. Geist und Witz dieses 1893 in der Mailänder Scala uraufgeführten Spätwerks des Komponisten wollte Rennert offensichtlich nicht mit zu handfester Regie verdecken. Er entschied sich deshalb auch nicht für das italienische Libretto, sondern für die deutsche Version. Das "Alles ist Spaß auf Erden" sollte verstanden werden. Bei Wolfgang Sawallisch am Dirigentenpult hatte es aber den Anschein, als ginge es ihm manchmal nicht flott genug. Er sorgte im Orchestergraben häufig für mehr Turbulenz, als sich auf der Bühne widerspiegelte. In großartiger Spiellaune war an diesem Abend Dietrich Fischer-Dieskau, in München als wohlbeleibter Falstaff nunmehr zum wiederholten Male zu sehen. Alles andere an seiner Seite hatte es da schwer, seien es Leonore Kirschstein (Alice), Hertha Töpper (Meg), Carol Smith (Quickly), Reri Grist (Ännchen) oder Thomas Tipton (Ford). Gut zurecht fanden sich neben dem Komödianten Fischer-Dieskau in Leni Bauer-Eczys massiv-romantischem Bühnenbild auch die Falstaff-Kumpanen Bardolf (Gerhard Stolze) und Pistol (Kieth Engen).

Peter Dyckhoff

__________________________________

Stuttgarter Zeitung, 17. Juli 1974

Mit der Komödie nicht Ernst gemacht

Verdis "Falstaff" in München

Wer von Stuttgart jetzt nach München fuhr, um dort im Nationaltheater Verdis "Falstaff" zu besuchen, den Günther Rennert zur diesjährigen Festspieleröffnung neu inszeniert hat, der wurde keineswegs überrascht; denn vor genau zehn Jahren gab’s bei den Württembergischen Staatstheatern das Original dieser Inszenierung zu besichtigen, ebenso in den Bildern von Leni Bauer-Ecsy wie jetzt in München. Es war damals Rennerts erste Auseinandersetzung mit diesem Meisterwerk, und ihr Ergebnis hat für den Regisseur offensichtlich Gültigkeit behalten; er hat es jetzt in München - wenn man sich auf die Stuttgarter Premiere von 1964 und deren Wiederaufnahme 1969 richtig besinnt - nahezu haargenau kopiert, bis hin zum "Stoßtrupp" der Sieben-Schwaben-Formation, die sich an den Wandschirm heranpirscht, bis hin zu den großen Blumen, die aus dem Gebüsch des Parks von Windsor hervorwachsen, bis hin zum genialen Einfall dieser Inszenierung, der theatralisch ausgespielten Schlußfuge "Alles ist Spaß auf Erden".

Zwar scheint es dem Rezensenten, daß dieses herrliche Finalspektakel, bei dem Bäume und Sträucher in den Schnürboden entschweben, wobei das in lauter Narren verwandelte Ensemble samt dem Chor die musikalische Form der Fuge sichtbar macht, seinerzeit noch spontaner und komödiantischer in Szene gesetzt war; doch krönte dieser Einfall auch diesmal die Inszenierung, die solchen letzten Aufschwung aber auch bitter nötig hat. Denn zuvor ist sie zusammengesetzt aus realistisch-handfesten Details, aus pausbäckig-deftigen Buffoszenen (in ihrer Art grandios angelegt), die aber doch eigentlich gerade das nicht treffen, was den einzigartigen Rang dieser Shakespeare-Adaption Verdis und Boitos ausmacht: die Überwindung der alten Buffa, die Vertiefung und Verfeinerung auch jener "Komisch-phantastischen Oper", die Nicolai mit seinen "Lustigen Weibern von Windsor" schrieb, also gerade die Hintergründigkeit dieser "Lyrischen Komödie", die Verdi ja nicht unüberlegt ausdrücklich so bezeichnet hat.

Rennerts Falstaff ist nicht von Tragik umwittert, erheischt nicht unser Mitleid, nicht mal im vorletzten Bild, wenn er fröstelnd, in eine Wolldecke gewickelt, seinen Wassersturz mit einem Glühwein auskurieren will. Die tragische (oder doch zumindest tragikomische) Dimension hatte auch schon Rennerts Stuttgarter Falstaff nicht, Gustav Neidlinger, der - grandios in seiner pfiffigen Verschlagenheit und voluminösen Herzlichkeit - jedoch keineswegs nur ein so spaßiger Hüne war wie jetzt in München Fischer-Dieskau. Gerade weil kein Zweifel besteht, daß Verdis Falstaff die bedeutendste Opernrolle von Dietrich Fischer-Dieskau ist, muß man es bedauern, daß er seine darstellerischen Mittel von Inszenierung zu Inszenierung vergröbert - Gott sei Dank nicht die stimmlichen, die nach wie vor an Differenzierungsvermögen, an gesanglicher Kultur wie enormer Kraft nichts zu wünschen übrig lassen.

Wieviel lüsterne Eleganz hatte er noch bei seiner ersten Interpretation dieser Rolle, 1957 in Carl Eberts Berliner Inszenierung, wieviel Grandezza (mit seinem gleich gekleideten Pagen!) 1960 in München in Heinz Arnolds Regie! Und 1966 in Viscontis Wiener Inszenierung, die Bernstein dirigierte, verfügte er neben seiner elementaren Kraft doch auch noch über mehr zärtliche Verschmitztheit als jetzt, da man gar nicht mehr zu glauben wagt, daß sich die Weiber von Windsor auch nur spaßeshalber noch mit ihm einlassen. Jetzt spielt er den Falstaff wirklich wie Otto Nicolais Buffohelden, und wenn er nach seinem unfreiwilligen Bad auf der Bank vorm Wirtshaus wie Espenlaub zittert, ist er gar nur noch die Hauptfigur eines Schwanks.

Aber er macht eben vieles wett mit der Sensibilität seines Singens und mit den elementaren Ausbrüchen seiner "voce grossa". Neben ihm bestand glanzvoll Thomas Tipton als Ford (der er ja auch in Stuttgart war), prächtig bei Stimme wie je, mit wahrem Furor auch als Schauspieler in seiner großen Eifersuchtsszene - da rückt auch Rennerts Inszenierung in die tragische Dimension hinein, in großartigem Kontrast zu Fords zunächst karikaturistisch gespieltem Benehmen Falstaff gegenüber.

Die vier Frauenrollen waren gediegen, nicht gerade festspielhaft besetzt: Leonore Kirschstein ist eine adrette Alice, der aber der überströmende Adel für ihre wenigen großen Kantilenen fehlt (kurz vor Schluß des zweiten Bildes!); Hertha Töpper eine hausbackene Meg; Carol Smith eine behäbig-gute Quickly ohne die buffoneske Fülle für ihr "Reverenza!"; Reri Grist schließlich, diese zauberhafte Person, hat ihre lyrischen Möglichkeiten meist auf einen kindlichen Soubrettenton reduziert - das verstehe, wer will! Ihr Fenton war recht anständig Claes-Haakan Ahnsjö, Friedrich Lenz als Cajus hatte stimmlich aber mehr zu bieten. Glänzende Typen Bardolf und Pistol: groß besetzt mit Gerhard Stolze und Kieth Engen.

Wolfgang Sawallisch hat mit dem Bayerischen Staatsorchester markant musiziert, im Sinne der Inszenierung, doch nicht immer mit der lapidaren Trockenheit, der kristallinischen Italianitá des alten Verdi, bei weitem nicht mit dem Kontrastreichtum Bernsteins. Er hat sich darauf eingelassen, daß deutsch gesungen wurde, was bei einem Dialogstück wie diesem natürlich von einigem Vorteil ist, zur Eröffnung internationaler Festspielwochen aber doch überrascht. Jedenfalls hat man auf Textverständlichkeit größten Wert gelegt, auch auf die Gefahr hin, daß derart gerollte R lächerlich wirken. So blieb man also auch da im Lustspielbereich, statt mit der Komödie Ernst zu machen.

Wolfram Schwinger

__________________________________

Frankfurter Rundschau, 18. Juli 1974

Hirsch im Schilf bei Windsor

Festspieleröffnung mit Verdis "Falstaff"

Der Beginn war sympathisch. Ein Fest, das nicht gleich protzig begann. Festspiele, die sich, auf die populärsten Zugnummern sowieso nicht angewiesen, diesmal bei der Programmwahl einige Mühe gaben. Nicht Mozart, Wagner, Strauss eröffneten heuer den Münchner Opernsommer; als erste Premiere kein stampfender Schicksalschläger, kein Belkantistenaufmarsch Verdis, sondern dessen letzte, reifste, überraschendste Hinterlassenschaft, die musikalische Komödie "Falstaff". Ein neuer "Fidelio" und das Debüt von Werken Weills und Poulencs werden folgen, und noch im festlich aufgefrischten Repertoire findet sich so Interessantes wie Debussys "Pelléas und Mélisande" oder Henzes "Boulevard Solitude".

So sympathisch der Beginn der Bayerischen Staatsoper also auch war, besonders denkwürdig fiel er darum nicht schon aus. Verdis "Falstaff", wie vor acht Jahren wieder vom Intendanten Günther Rennert neuinszeniert, nun - anstelle Joseph Keilberths - mit dem GMD Wolfgang Sawallisch am Pult: Zweieinhalb Akte, fünf der sechs Bilder lang war da wenig unbedingt sehens-, hörenswert. Rennerts Regie, sonst so feinfühlig und ironisch, verbreitete Ulk, der den "Lustigen Weibern von Windsor" Ehre gemacht hätte; für den Witz dieser um soviel zärtlicheren, überlegeneren Adaption des Shakespeare-Stoffes langt es kaum im Münchner Nationaltheater.

Ganz entsprechend die musikalischen Eindrücke. Sawallisch setzte mit seinem Orchester auf den Effekt, drastischer, gröber, als es dem Parlando-Stil mit seinem satztechnisch erheblichen Reichtum guttun konnte. Verkrampft chargierten die Solisten lange, sehr hochbesetzt waren die Partien ohnehin nicht - natürlich mit Ausnahme Dietrich Fischer-Dieskaus in der Rolle des versoffenen, flinken und stimmlich so verblüffend kultivierten Fettwansts, des alten Sir John. Hübsch und amüsant wirkte zunächst nur der Sturm auf einen Paravent, auf den der eifersüchtige Ford (Thomas Tipton) seinen mit Mistgabeln, Spinnrädern und dergleichen mehr bewehrten Stoßtrupp einen langen Anlauf nehmen ließ.

Faszinierend erst die allerletzte Szene, ein Sommernachtstraum, in dem sich Falstaff, ein drolliger Hirsch, aus dem Schilf bei Windsor hebt, Elfen um eine Eiche tanzen und allerlei bunte Blumen ins Kraut schießen. Endlich der schönste, treffendste Einfall Rennerts, die rasche, raffinierte Verwandlung des romantischen Bildes (Leni Bauer-Ecsy) zur Schlußfuge, die nun vom Chor und Ensemble im leeren Bühnenraum unter dem rohen, desillusionierten Balkengerüst gesungen wird: "Alles ist Spaß auf Erden."

Dietmar N. Schmidt

__________________________________

Bayern-Kurier, München 20. Juli 1974

Münchner Opernfestspiele

Nichts Neues von Sir John

Hat München doch das beste, zumindest ein gutes Festspielpublikum, das nicht nur aus gutangezogenen, feierwütigen Tauben und Blinden besteht? Das nicht, wie in Bayreuth, primär die Werke des "Meisters" beklatscht und sich nicht, wie in Salzburg, vor allem selbst feiert, weil es so fein, so elegant, so weit angereist ist? Nach der Eröffnungsvorstellung der Münchner Opernfestspiele gab es jedenfalls - und das war wahrlich gerechtfertigt - den kürzesten Beifall des vollen Hauses, den man nach einer Festspieleröffnung seit Jahr und Tag vernommen hat.

Dabei hatte Günther Rennert einen durchaus quirligen und auch kurzweiligen "Falstaff" inszeniert, und "Publikumsliebling" Fischer-Dieskau hatte die Titelrolle gesungen. Dennoch - das Vergnügen an der herrlichsten aller musikalischen Komödien stellte sich nicht ein; dieser "Falstaff" interessierte sozusagen nicht; man sah, was wie und auch wie gut gemacht war (von Seiten Rennerts), doch die Subtilität fehlte, der Witz der Partitur drang nicht durch, das Milieu, die Atmosphäre wurden vorenthalten.

Oder war es am Ende gar eine gewisse Falstaff-Müdigkeit, auch eine Müdigkeit, immer denselben Star in der Hauptrolle zu sehen? Fischer-Dieskau, zum drittenmal Falstaff in einer Münchner Inszenierung, scheint hier auf diese Rolle abonniert zu sein. Daß zudem ein schwächerer "Falstaff" den vorhergegangenen, besseren, komödiantischeren ablöste, wirft die Frage auf, ob man, wenn man nun einmal eine gute Inszenierung eines großen Stückes hat, man sie nicht pflegen sollte und Kraft und Geld an Opern hängen müßte, die dringender, viel dringender einer Neuinszenierung bedürften. Aber die Geheimnisse der Spielplangestaltung sind nie und nirgends offenkundig.

Das Münchner Publikum jedenfalls zeigte sich reserviert und distanziert einer Aufführung gegenüber, die unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Sawallisch Großes versprochen hatte: Der Dirigent hatte einen neuen "Falstaff" angekündigt, da seine Studien ihm gezeigt hätten, daß das Stück bislang falsch, schlicht "falsch", gebracht worden sei. Was aber Sawallisch dirigierte, war eben das bekannte Stück, nur derber, drastischer, gelegentlich schneller, kontrastreicher, polternder. Dem Witz der Partitur brachte das nicht viel ein, die köstlichsten leisen Töne gingen unter, das Holterdipolter ließ kühl.

Einem ähnlichen Konzept hatte sich Rennerts Regie verschrieben: Turbulenz, Bewegung, Geschäftigkeit, ein ewiges Hin und Her, das sich aber in sich selbst erschöpfte, wenig Spannung schuf, geschweige denn Mitleid oder Bewunderung, kurzum innere Anteilnahme an Falstaff aufkommen ließ. Dieser Sir John, so fett und breitbeinig er auch auf seinem Sessel hockte, saß zwischen allen Stühlen, war weder ein heruntergekommenes, dem Alkohol verfallenes, ehedem vielleicht beachtliches, daher rührendes Mannsbild, war aber auch keiner, der die anderen reinlegte, war einer, der sich vom Wirtshaustische löste, um auf Liebespfaden zu wandeln, weil es so im Buche stand, und am Ende war er das siegreiche Stehaufmännchen deshalb, weil ihn das Ganze doch nur leicht tangierte.

Fischer-Dieskau schonte seine Stimme, parlierte, deklamierte, sang gelegentlich eine schöne Liedphrase - ein Falstaff war er an diesem Abend nie und nimmer, seine Stimme und Erscheinung waren so inhomogen wie das gesamte Ensemble. Als das Ännchen (Reri Grist), so entzückend es auch anzusehen war, zum erstenmal den Mund aufmachte, klang das süße Silberblech so fremd wie Gerhard Stolzes Bardolf - freilich auf andere Weise, weil flach und ausgesungen - fremd klang. Leonore Kirschstein als Alice, Hertha Töpper als Meg - warum stellte gerade diesen Damen Sir John so heftig nach? Die Quickly von Carol Smith war brauchbares Stadttheater, Format ansonsten bei den Herren: dem Ford von Thomas Tipton, dem Cajus von Friedrich Lenz, dem Pistol von Kieth Engen und dem Fenton von Claes-Haakan Ahnsjö.

Es sei hier nicht gerichtet, ob es ursprünglich ein Einfall von Felsenstein oder von Rennert war, bei der Schlußfuge die Bühne abzuräumen und damit das Welttheater vorzustellen, in dem alles Spaß sei. Daß Leni Bauer-Ecsy dazu eine zweite Ebene gebaut hatte, mag dem Fugen-Tableau gut getan haben, hatte aber die nächtliche Eiche ebenso beeinträchtigt wie die Idee, Falstaff sich zuerst auf dem Baum, dann innendrin verstecken zu lassen. Das atmosphärelose Bühnenbild war sicher das schwächste an der Aufführung, und der Grundbau des Balkengerüstes leuchtete nicht ein. Die Betulichkeit der Kostüme paßte in diese phantasiearme Ausstattung, die ein Zuviel an "Verzauberung" im letzten Bild zwar halbwegs rettete, doch damit die Stimmigkeit der nächtlichen Maskerade einbüßte. Erfreulich immerhin, daß die Fords ein Panoramafenster hin zur Themse haben und schnuckelige neue Möbel - mehr Neues gibt es von diesem "Falstaff" nicht zu vermelden.

Wolfgang Johannes Müller

__________________________________

Bremer Nachrichten, 16. Juli 1974

"Falstaff" zur Eröffnung der Münchener Opernfestspiele

Promovierter Lebenskünstler

Trotz finanzieller und mancher künstlerischer Misere und trotz ungeklärter Zukunft - das Kultusministerium wird bald einen Intendanten für die Post-Rennert-Ära durch Zeitungsannonce zu suchen haben, verkündete am Eröffnungsabend der Münchner Opernfestspiele Dietrich Fischer-Dieskau "Alles ist Spaß auf Erden": wie vor acht Jahren stand ein deutschsprachiger "Falstaff" am Beginn der Festspiele.

Schon während der Aufführung regten sich Zweifel, ob wirklich alles Spaß ist auf Erden. Sicher: Günther Rennert inszeniert ganz unvergleichlich. Der "Spaß" beherrscht das Spiel voll realistischer Lebendigkeit, auch das Poetische kommt in der Buffa nicht zu kurz, Sommernachtstraum geistert durch den Park von Windsor, dessen Herne-Eiche in den Schnürboden entschwebt, sobald die choreographisch ausgedeutete Finalfuge anhebt. Bezaubernd die Anmut des Frauenquartetts, die präzis-karikaturistische Drolerie der Männer. Nie betritt der Regisseur das Gag-Niveau, zahllose Witze, subtile wie drastische, verdeutlichen schier genial Charaktere und Situationen.

Ein Höhepunkt: die Parodie des tragischen Elementes, die schon in Fords verbürgerlichtem Othello-Eifersuchtsmonolog anklingt, wird ins Monumentale gesteigert, sobald der Verblendete mit einer ganzen Streitmacht zur kribbelnden Agitato-Aufgeregtheit des Orchesters in geschlossener Phalanx gegen den Paravent anrückt, hinter dem er Falstaff und sein Weib vermutet, und dann der Umschlag ins lachend befreite Menschliche, wenn der düpierte Schwerenöter in den Fluß gekippt wird.

Aber in "Falstaff" muß ja, den Regisseuren zum Verdruß, auch gesungen werden. Und bei allem Bemühen des braven Ensembles: den großen Nachkriegsinterpretationen Karajans in Salzburg, Bernsteins in Wien und Soltis in Covent Garden näherte sich die Aufführung nur in wenigen Augenblicken. Der heute wohl im Zenit seines Bühnenlebens stehende Dietrich Fischer-Dieskau konnte zuweilen an seine Wiener Glanzleistung anknüpfen, zwischen englischem Witz, italienischer Beweglichkeit und deutschem Lied vermittelnd.

Graziöser Dickbauch

Der feiste Ritter als graziöser Dichbauch, der kein dummer ungeschlachter Prahlhans ist, eher ein "Dr.phil.", der nach 30 Semestern in der hohen Schule der Lebenskunst promoviert hat, voll Selbstironie, zuweilen überschattet von Altersresignation, aber bei Wein und Weib noch nicht Pensionär des eigenen Ruhmes, noch kein senil-lüsterner Faun, sondern Bacchus, den Göttern gleich und dem Irdischen nahe. Seine Mischung aus Gargantua, Cyrano und Ochs kommt vom Wort her, weniger von der musikalischen Linie; ob er Verdi entspricht, vergißt man bei der virtuos persönlichkeitsstarken Gestaltung.

Um Sir John tummelt sich das, was er allzu geringschätzig als ein "Häuflein mittelmäßiger Menschheit" bezeichnet. Aber selbst der bezaubernden Reri Grist fehlt ein Gran lyrischer Süße für Nanetta, von dem schmelzlosen Fenton Claes-Haakan Ahnsjö ganz zu schweigen. Carol Smith hat einen hübschen Mezzo, aber keinen prachtvollen Contr’Alto für Mrs. Quickly (oh Jean Madeira! tempi passati...) und dem angenehmen Sopran von Leonore Kirschstein mangelt das Virtuose, und das ist überhaupt kennzeichnend für den Abend: er läßt erkennen, wie immens schwer die Partitur ist, auch wenn Thomas Tipton großartig seinen Monolog singt.

Vieles zu bieder

Wolfgang Sawallisch begreift das Werk des "Greisen-Avantgardismus", wie es Thomas Mann einmal bezeichnet hat, durchaus richtig nicht als Pianissimo-Kammermusik-Huldigung eines alten Herren, sondern als Forte-Stück voll Vitalität. Aber vieles war zu bieder, zu deutsch, auch das Orchester erreichte nicht die trockene Präzision und Artistik wie einst die Wiener Philharmoniker unter Bernstein. Der Aufführung fehlte die Rasanz, die aus innerer Spannung und Leidenschaft resultiert, und das musikalische Temperament, das nicht durch Eile zu ersetzen ist. Das Publikum freute sich trotzdem.

Klaus Adam

__________________________________

National-Zeitung Basel, 17. Juli 1974

Münchner Opernfestspiele mit Verdis "Falstaff" eröffnet

Regie eines müden Intendanten

[...]

Die Leistung, am Ende einer kräftezehrenden Saison nochmals Regie zu führen, ist staunenswert - das Ergebnis weniger. Diesem "Falstaff" glaubt der Betrachter eine gelinde Müdigkeit des von Verwaltungsarbeit überlasteten Staatsintendanten, der es nicht mehr sein will, anzumerken. Rennert hat sich ja auch mit ungewöhnlicher Entschiedenheit gegen alle Versuche gewehrt, ihn über das Jahr 1976 hinaus an die Bayerische Staatsoper zu binden (außer als Gastregisseur). Diese Versuche bekommen allmählich etwas Verzweifeltes, denn dem bayerischen Kultusminister ist es bisher nicht gelungen, einen Nachfolger für Rennert zu designieren - und dabei hätte der noch nicht vorhandene Kronprinz längst mit der Vorbereitung seiner ersten Spielzeit beginnen müssen, denn zwei Jahre Planungsvorsprung sind für große Häuser ohnehin das äußerste Minimum: attraktive Sänger, Dirigenten, Regisseure sind auf Jahre hinaus ausgebucht.

Erste Sängergarnitur

Ein "Falstaff" also im Zeichen der beginnenden Krisenstimmung - und die Aufführung wirkte nur in Grenzen aufheiternd. Das ist gerade deswegen so enttäuschend, weil Rennert so manche exemplarische Inszenierung musikalischer Komödien zu danken ist (erinnert sei an den legendären Salzburger "Figaro"), und weil ihm diesmal ein schauspielerisch gutes Sängerensemble einen hohen Wirkungsgrad der Regiearbeit zu versprechen schien: Dietrich Fischer-Dieskau, der Maskenfreudige, als Dickwanst Falstaff kaum wiederzuerkennen, Thomas Tipton als eifersüchtiger Ford, Reri Grist als dessen Tochter, und noch in der Nebenrolle des Bardolf ein so glänzender Sängerschauspieler wie Gerhard Stolze, um nur einige Beispiele zu nennen.

Rollenstreichung und Turnübung

Bei einer komischen Oper sei Verständlichkeit wichtiger als die Originalsprache, soll Rennert gesagt haben - und man sang deutsch. Allerdings - dieses Entgegenkommen zielt wohl weniger auf das Opernpublikum als auf die Fernsehzuschauer, denen dieser "Falstaff" in einer TV-Produktion dargeboten werden wird. Möglich, daß das Diktat der Fernsehgerechtigkeit die Schuld hat an einer ganzen Reihe weiterer Ungereimtheiten, die immer wieder verwundertes Kopfschütteln hervorrufen. Da ist die Rolle des Pagen Falstaffs gestrichen, als ob die Münchner Oper zuwenig Geld hätte, einen stummen Statisten mehr zu beschäftigen, und nachdem Bardolf und Pistol die Bestellung der Liebesbriefe an Frau Ford und Frau Page ablehnen, tut es in dieser Inszenierung seltsamerweise der Gastwirt - eine unerklärliche Bereitwilligkeit, zumal Falstaff sich gerade als insolvent erwiesen hat. Daß die "Ehre" der Halunken Bardolf und Pistol gerade da hervortritt, wo das Ehrenrührige von Falstaff nicht mehr belohnt werden kann, daß Falstaffs zorniger Monolog über die Ehre eigentlich ein besoffenes Räsonnieren ist, und ähnlich in der ganzen Oper der Witz aus der Verschiedenheit von Worten und Taten, aus der Diskrepanz zwischen der Fassade der Umgangsformen und heruntergekommener Gesinnung fließt, das schien Rennert wohl nicht bildschirmkräftig genug. Und so beschränkte er sich auf die einfachste und vordergründigste Art von Situationskomik, das übliche Getänzel, die "malerischen" Gruppenarrangements (warum, wenn vier geschwätzige Frauen unter aufgehängter Wäsche miteinander keppeln, muß sich eine von ihnen auf den Boden kauern?). Im Schlußakt steigt der immer wieder düpierte und von den "Geistern" geneckte Falstaff auf eine Leiter: weder ist bekannt, wie eine solche in den Wald gekommen ist, noch warum der Dickwanst plötzlich Klettergelüste bekommt. Allzu verständlich dagegen die Inszenierung der Schlußfuge: "Alles ist Spaß auf Erden": alle sitzen auf dem Boden, und wer einen Einsatz hat, steht auf. Das Finale solchermaßen als Turnübung ist wirklich komisch...

Musikalisch perfekt

Zum Glück entschädigt der musikalische Teil der Aufführung ein wenig. Wolfgang Sawallisch am Pult des in Hochform spielenden Bayerischen Staatsorchesters versucht zwar wie auch sonst manchmal die Dramatik durch geschwindere Tempi zu steigern und bewirkt so das Gegenteil, aber er hat dafür soviel an subtiler Probenarbeit (verbunden mit genauem Quellenstudium) investiert, daß noch immer ein sehr differenziertes und fast nie - nicht einmal in der teuflisch schwierigen Schlußfuge oder im nicht minder heiklen zweiten Bild, wo Dialoge sich bis zum Nonett summieren - verschwommenes Klangbild bestehen bleibt. Eine runde Ensembleleistung der Sänger hatte ihre Glanzpunkte wohl in Fischer-Dieskaus Falstaff und im jungen Paar, Fenton (Claes-Haakan Ahnsjö) und Ännchen (Reri Grist). Ob der Beifall viel überschwenglicher gewesen wäre, wenn es hinterher die Ehrengäste nicht zum Buffet gezogen hätte?

Dietmar Polaczek

__________________________________

Nürnberger Zeitung, 16. Juli 1974

Günther Rennerts neuer "Falstaff" in München

Prachtexemplar ranzig gewordener Lebenslust

Dietrich Fischer-Dieskau als Inkarnation des unverwüstlichen Sir John - Sawallisch am Pult

Die waltenden meteorologischen Zustände machten vor dem Münchner Nationaltheater halt. Drinnen stand das Barometer auf heiter; Sir John Falstaff verkündete, daß alles nur Spaß auf Erden sei. Bevor die Schlußfuge einsetzt, in deren absolute Form der altersweise Verdi den absoluten Humor gekleidet hat, flog auf der Bühne, wie von Geisterhand betrieben, die Eiche des Herne weg. Die Masken wurden abgelegt, die Tollerei hatte ein Ende. Zurück blieb eine Art Festwiese, auf der ein ausgelassenes Volk kontrapunktisch das Thema des Spaßes weitertrug. Für den Auftakt der Münchner Festspiele hatte Günther Rennert das letzte Bühnenwerk Verdis, die commedia lirica vom blutvollsten Saufaus und Bramarbas der Literatur, neu inszeniert.

Mit Fischer-Dieskau in der Titelpartie waren zwei Dtittel des Erfolgs schon garantiert, denn zumindest seit seinem Wiener Falstaff von 1966 (mit Visconti als Regisseur und Bernstein als Dirigent) weiß die Musikwelt, daß es derzeit keinen besseren gibt. Sein Falstaff ist ein Faß, ein vitales Monstrum an Lebensfreude und Optimismus (nicht aus gutgläubiger Dummheit, sondern aus Zuversicht geht er immer wieder auf den Leim) und hat trotz des Wanstes und so mancher Schäbigkeit versteckten Charme, etwas von einem ins Komische verkehrten, herausgefressenen und leicht ranzig gewordenen Don Giovanni. Wenn er nach der kalten Dusche schlotternd im Parlando feststellt: "Traurige Zeiten sind das!", so klingt das nicht larmoyant, sondern wie die Feststellung eines gestürzten Souveräns, der weiß, daß es nach ihm nur schlechter werden kann. Der Sänger Fischer-Dieskau beherrscht das für diese Partie so wichtige Changieren zwischen Sprechgesang und Arioso, den spontanen Wechsel vom polternden Ausbruch zum nuancenreichen Charakterisieren.

Die ums Wohl der übrigen Figuren oft besorgte Kritik kennt das schöne Lob, der Protagonist habe jene nicht an die Wand gespielt oder gesungen. Ein mäßiger Falstaff, dem solches zu bescheinigen wäre. Er ist unbestrittener Mittelpunkt, er bewegt letztlich seine Kontrahenten hin und her und liefert ihnen den Spaß. Er ist’s, der den Ford kuriert, und ohne ihn wär’s fad bei Frau Alice und Mrs. Meg Page. Günther Rennert machte auch nicht den Versuch, an dieser dominierenden Funktion des Falstaff zu rütteln. Aber um den gewichtigen Ritter bewegte er ein Völkchen komödiantisch trefflich differenzierter Typen: Windsor schien einst eine Reise wert.

Die Inszenierung ging eindeutig vom Szenischen aus, nicht vom Geist der Musik, und Rennert schien sich mit Wolfgang Sawallisch einig zu sein, daß das deftig Komödiantische den Vorrang habe, was orchestral zur Folge hatte, daß nicht immer die leichte Hand waltete, das aufregende Leggiero ausblieb und Abenteuer und Nöte Sir Johns oft in einer Region schweren Klangs auftrumpften. Dann wieder gab es berückende Streicherpassagen, duftigen Elfenzauber, kammermusikalische Intimität in zarten Pastelltönen. Unterstützt von den Kostümen und vom Bühnenbild Leni Bauer-Ecsys (in einem sich zum Gehörn windenden Holzgerüst standen abwechselnd die Kneipe Zum Hosenband, Fords Haus oder die Eiche des Herne) trieb Rennerts Phantasie eine Reihe üppiger Blüten bei akribischer Detailarbeit bis in die kleinste Bewegung hinein. Das gilt für die vulgär-witzige Kumpanei von Bardolf und Pistol (Gerhard Stolze und Kieth Engen), das gilt für den schäkernden Spaß der Damen Leonore Kirschstein (eine etwas hausmütterliche Alice Ford), Hertha Töpper (Meg Page) und Carol Smith (Mrs. Quickly). Thomas Tipton als Ford wuchs stimmlich in die Nähe des Gegenspielers, wenn er mit Falstaff seine intriganten Händel austrug. Bezaubernd zwitscherte Reri Grist ihr Elfenlied als Ännchen und kokettierte recht gekonnt mit ihrem Fenton (Claes-Haakan Ahnsjö).

Im ganzen ein turbulentes Spiel um Falstaff, das mitunter etwas zu aufgedreht war gegenüber den leisen Tönen, die Verdi dann anschlägt, wenn er sagen will, daß wir alle nicht minder Gefoppte sind als der Ritter aus dem Wirtshaus Zum Hosenband.

W. Bronnenmeyer

__________________________________

Südwest-Presse, Ulm, 18. Juli 1974

Mit Eichenlaub

Verdis "Falstaff" zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele

"Reverenza!" singt Mrs. Quickly scheinheilig, wenn sie dem wandelnden Weinfaß Falstaff gegenübertritt, um ihm zwei tückische Rendez-vous-Fallen zu stellen. Das Wort war früher, als man in Deutschland Verdi noch total deutsch gab, übersetzt mit "Meine Ehrfurcht!" Die Silbenzahl stimmte, aber Verdis Ironie war futsch.

"Reverenza" ist so ziemlich das einzige italienische Wort, das in der Neuinszenierung des "Falstaff" zur Eröffnung der Münchner Festspiele 1974 stehenblieb. Ansonsten erschien Falstaff als ein Ritter von Lortzings Gnaden, umweht von Wagnerscher Hans-Sachs-Melancholie - kurzum, gut deutsch. Das Ensemble ackerte sich durch eine neuere Übertragung von Swarowski (welche wiederum revidiert war von Horst Goerges), um in der Schlußfuge beim guten alten Kalbeck zu landen, der da - wahrhaft kongenial mit Boito und Verdi - die Worte gefunden hatte: "Alles ist Spaß auf Erden, wir sind geborene Toren!"

Das Festspielpublikum hatte also sein Pausenthema: Warum bloß Verdi deutsch? Wenn Snobs unter sich sind, neigen sie immer zum Exklusiven. Und das heißt hier: Laßt Verdi italienisch! Günther Rennert aber, Intendant und Regisseur, zeigt "Reverenza" vor dem Abonnementpublikum, das nach der Premiere kommt; er will, daß es den Wortwitz dieser großen Dialogkomödie versteht.

Im Grundsatz richtig. Ich finde Rennerts Mut sympathisch, sich die Sache schwerer zu machen, als er müßte. Und es ist auch ein Kompliment an den Dirigenten, ständigen Scala-Gast und Italienkenner Wolfgang Sawallisch angebracht, weil er - ein wenig brummend und halbherzig zwar, aber doch verständnisvoll - den "deutschen Verdi" mitmacht.

Nur: - muß man dann gleich den Gegnern die Pfeile in die Köcher stecken, indem man den "Falstaff" so sehr eichenlaubartig, so sehr hölzern, grimmig und grüblerisch gibt? Sawallisch sagt, man müsse Verdi bremsen, wenn die deutsche Zunge mitkommen soll. Das mag für die Parlando-Stellen gelten, bei denen es auf die Pointe ankommt. Die hurtigen Stakkatoquartette und -oktette aber in ein Fiakertempo herunterzuzügeln, den Monolog Falstaffs über die Ehre zu einer Antrittsvorlesung eines Philosophieprofessors hochzudeuten: Das ist des Deutschen zuviel getan.

Oder liegt’s an den neuen alten Noten? Sawallisch hat in Mailand die Kopie von Verdis handschriftlicher Urpartitur geschenkt bekommen. Und die stimmt, wie er sagt, mit Ricordis Druckpartitur "in keinem Takt überein". Ich weiß nicht, ob das Notengeschenk nicht ein Danaergeschenk für Sawallisch war; ich kann auch nicht beurteilen, wieviel er von der Handschrift in die Druckschrift übertrug, und es wäre schließlich noch zu prüfen, ob nicht etwa Verdi selbst kurz vor oder nach der Uraufführung im Jahre 1893 Korrekturen angebracht hat, so daß seine Handschrift weniger Endgültigkeit hätte wie der Notenstich. Eines steht fest für mich: Von der Brillanz und der Spritzigkeit, die ein "Falstaff"-Orchester etwa unter Bernstein oder Solti entwickelt, ist unter Sawallisch kaum etwas zu spüren. Da wird kein Lippizanergaul vorgeführt, sondern (mit Verlaub) ein Pinzgauer. Daß die Elfenmusik im letzten Bild ganz betörend klingt, daß wir Deutsche aufleben, wenn Loreley grüßt, soll nicht verschwiegen werden.

Ob Rennert als Regisseur den Mißmut in Falstaff entdecken wollte? Dem dicken Schlauen scheinen die Denkzettel, die ihm seine Mitspieler verpassen, weniger zu behagen denn je; nur schwer rafft er sich zur Versöhnlichkeit auf.

Im Lauf der Jahre ist Dietrich Fischer-Dieskaus Kostümbauch immer umfänglicher geworden - er kommt jetzt als der reinste Winzerglobus daher, beweglich im Geist und auf den Beinen immerhin. Und er schmeckt auch nach Weinkennerart jeder melodischen "Blume" nach, läßt die Pointen wie ein kostbares Bouquet auf der Zunge zergehen und verliert sich nicht selten in den sanften Rausch des Liederromantikers, dem die Welt abhanden kommt. Was er macht und wie er singt: es wirkt überlegen. Er steht über der Rolle: Statt der Ursprünglichkeit eines Gobbi, eines Taddei: glänzende Reflexion. Ein Falstaff in Anführungszeichen.

Das Ensemble - nun ja: Gesamtnote "gut". Thomas Tipton ist ein sehr engagierter Ford, Carol Smith eine charmante Drahtzieherin Quickly: "Reverenza!" Reri Grist, sonst immer überdurchschnittlich gut, macht sich wenig aus dem Ännchen, vielleicht ärgert sie sich auch über die dünne Stimme ihres Tenorpartners Ahnsjö, die sofort verlorengeht, wenn sie sich gegen andere durchsetzen soll. Leonore Kirschstein ist in Stimme und Spiel als Alice Ford die Anständigkeit in Person: Kein Grund für Eifersucht und Stelldicheinwünsche.

In den Bühnenbildern von Leni Bauer-Ecsy könnte man teils Lortzing, teils Orff spielen. Das Zimmer Fords gleicht einer Bremer Ratsstube und ist der ideale Tummelplatz für Rennerts Regiehumor. Im ganzen ist "Falstaff" gleichsam in braune Holzbeine getaucht: Gebeizte Holzbalken allüberall, sogar als hinderliches Brett vor dem Kopf des "Hosenband"-Wirts. Und nicht zu vergessen: ein eindrucksvoll knorriger Eichenbaum im Park von Windsor mit Zweigen gleich einem Riesengeweih, wie es Gehörnten wächst. Daß dieser Baum zum Schluß - ritsch-ratsch - in den Schnürboden hinaufgezogen wird, um Platz zu machen für eine Chorliegewiese, ist ebenso dramaturgisch effektvoll wie illusionsmordend.

Wackerer Beifall am Schluß, keine himmelstürmende Begeisterung. Ein paar Buhs für Sawallisch. Dieser "Falstaff" ist auf hohem Niveau fragwürdig.

Gerhard Pörtl

__________________________________

Donau Kurier, Ingolstadt, 15. Juli 1974

Wohlgelungener "Falstaff"

Verdi-Oper als Auftakt der Münchener Festspiele 1974

"Falstaff", die Schöpfung eines nahezu Achtzigjährigen, zählt zu den erstaunlichsten Taten Giuseppe Verdis. Den Meisterwerken auf dem Gebiet der tragischen Oper läßt der Komponist am Ende seines Schaffens, gewissermaßen als letztes Wort, eine Opera buffa folgen, die sich den Standardwerken dieser Gattung ebenbürtig anreiht, wo sie diese nicht an stilbildender Kraft noch übertrifft. "Falstaff", eine Partitur, begabt mit allen Reizen kammermusikalischen Musiziergeistes, einer differenzierten, in kleinste Notenwerte aufgelösten Sprachmelodik, ist stets mehr ein Werk für musikalische Kenner und Feinschmecker als für das Gros der Opernbesucher gewesen. Um es zu erschöpfender Wirksamkeit gelangen zu lassen, bedarf es einer in allen Teilen mit höchsten künstlerischen Qualitäten ausgestatteten Wiedergabe.

An hingebungsvollem Wiedergabewillen hat es der Münchener Neuinszenierung nicht gefehlt - er hat in allzu stürmischer Umarmung das feingliedrige, intime Werk hin und wieder beinahe erdrückt. Seinem Grundwesen nach paßt "Falstaff" nicht in den Riesenraum des Münchener Nationaltheaters. So eindrucksvoll Leni Bauer-Ecsys Bühnenbilder auch gewesen sein mögen, sie waren, was die Schenke und Fords Wohnhaus betrifft, zu weiträumig. Erst das Schlußbild im Park zu Windsor vermochte mit dem zusammenzuklingen, was Verdis Musik aussagt.

Sehr gelungen die Kostüme, Falstaffs Paradeuniform im zweiten Akt geradezu prachtvoll, Szenenapplaus herausfordernd. Günther Rennerts Regie war allenthalben auf Auflockerung des Bühnengeschehens bedacht, hatte zahlreiche einleuchtende Einfälle, verirrte sich jedoch besonders in Szenen entfesselter Turbulenz bis an jene Grenze, wo Regie Selbstzweck wird und somit vom musikalischen Geschehen ablenkt.

Dietrich Fischer-Dieskaus Falstaff ist ein Glücksfall sondergleichen, obwohl dieser intelligente, charakterformungsbesessene Künstler zuweilen vom gewohnten Vorstellungsbild der Partie erheblich abweicht. Wenn er auf heimlichen Liebespfaden wandelt, wird er dank seine Aggressivität zum feurig-jugendlichen Liebhaber. Dagegen ist er in den Monologen ein fast philosophischer Kopf, der Distanz zwischen sich und dem bürgerlichen Durchschnitt, mit dem er sich herumrauft, zu legen weiß.

Im zweiten Akt wurde ihm der eifersuchtstolle Ford von Thomas Tipton zum ebenbürtigen Gegenspieler. Falstaffs Spießgesellen hätten nicht besser aufgehoben sein können als bei Gerhard Stolze (Bardolf) und Kieth Engen (Pistol), auch der zeternde Cajus von Friedrich Lenz hatte Charakterprofil. Seit den Tagen des unvergessenen Fritz Wunderlich hat man keine Tenorstimme von der Makellosigkeit und Ausgeglichenheit Claes-Haakan Ahnsjös (Fenton) vernommen: zusammen mit Reri Grists anmutsvollem Ännchen schlechthin das ideale Liebespaar.

Von der Alice Ford hat Verdi einmal geäußert, sie müsse "den Teufel im Leib haben". Das war zwar bei Leonore Kirschstein nicht der Fall, immerhin bot sie eine gesanglich wie darstellerisch gleich befriedigende Leistung. Auffallend jung erschien die Quickley von Carol Smith; ihr sonorer, für diese Partie fast zu edler Alt ließ aufhorchen. Hertha Töpoper (Meg Page) ist, wo immer man sie auch hinstellen mag, wohl am Platze.

Am Dirigentenpult griff Wolfgang Sawallisch zuweilen etwas derb zu und ließ sich zu ausgesprochen veristischen Akzenten hinreißen, versöhnte jedoch dann wieder durch sublime Feinheit des Musizierens und Rücksicht auf die Sänger, denen er sprachdeutlichste Deklamation ermöglichte.

Nachdem die Sänger, Fischer-Dieskau voran, schon überaus freundlich aufgenommen worden waren, wuchs der Schlußapplaus bis zur Begeisterung an.

Wilhelm Zentner

__________________________________

Nordwest-Zeitung - Oldenburger Nachrichten, 15. Juli, 1974

Fischer-Dieskau als umjubelter "Falstaff"

Münchener Opernfestspiele mit Neuinszenierung der Verdi-Oper

Mit einer stürmisch gefeierten Aufführung von Giuseppe Verdis "Falstaff" im Bayerischen Nationaltheater hat München mit der Eröffnung seiner Opernfestspiele den Auftakt zum Festivalsommer gegeben. Das Festspielpublikum umjubelte die Neuinszenierung Günther Rennerts, deren Star der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle war. Vereinzelte Buhrufe für den Dirigenten Wolfgang Sawallisch nach der Pause heizten den Beifall nur noch mehr an, der sich nach einem furiosen Schlußtableau zu Ovationen für Dieskau und die Solisten Leonore Kirschstein, Thomas Tipton, Claes Haakan Ahnsjö, Hertha Töpper und Reri Grist steigerte.

Rennert hat die "Falstaff"-Komödie mit einiger Zurückhaltung gegenüber allzu Komödiantischem angelegt. Geist und Witz dieses Spätwerks des Komponisten wollte Rennert offensichtlich nicht mit zu handfester Regie verdecken. Er entschied sich deshalb auch nicht für das italienische Libretto, sondern für die deutsche Version. Das "Alles ist Spaß auf Erden" sollte verstanden werden.

Bei Wolfgang Sawallisch am Dirigentenpult hatte es aber den Anschein, als ginge es ihm manchmal nicht flott genug. Er sorgte im Orchestergraben häufig für mehr Turbulenz, als sich auf der Bühne widerspiegelte.

[...]

Autor unbekannt

__________________________________

Augsburger Allgemeine, 15. Juli 1974

Verdi und Sir Fischer-Dieskau

Eröffnung der Münchner Opernfestspiele mit einer Neuinszenierung des "Falstaff" durch Rennert und Sawallisch

Mit allem gesellschaftlichen Glamour, dessen Münchens High-Society fähig ist, nahmen im Nationaltheater die Opernfestspiele 1974 ihren Auftakt.

[...]

Glanz aus dem Orchestergraben

[...]

Es liegt nahe, diese Neuinszenierung von Verdis "Falstaff" in der Vertikalen zu betrachten, beginnend im Orchestergraben, endend in den Wipfeln der Herne-Eiche im Park von Windsor. Damit sind die beiden Glanzpunkte der Aufführung schon genannt. Sawallisch präsentiert ein Staatsorchester in Höchstform. Kultur und Bravour der Geigen (Lockerheit im Prestissimo!), Weichheit der Holzbläser, Noblesse der Hörner, Wucht der colpi secchi - nichts könnte besser sein. Vom Orchestralen aus gesehen heißt das Geheimnis dieser Verdi-Interpretation Perfektion und höchste klangliche Transparenz.

Näher bei Shakespeare als bei Verdi

Günther Rennerts Inszenierung paßt sich dem Virtuosenstil des Dirigenten an. Er inszeniert aus der Virtuosität des Wortes, rückt es in den Mittelpunkt und ist damit näher bei Shakespeare als bei Verdi. Daß er der deutschen Sprache den Vorzug vor dem Italienischen gibt, werden ihm bei der ausgezeichneten Textverständlichkeit dieser Aufführung viele Zuhörer danken, wenngleich das Originalkolorit eine Einbuße dadurch erleidet. (Schließlich soll von der Inszenierung ja auch noch eine Fernsehaufzeichnung gemacht werden.)